Programme DE SALLE

AMERICA

Dimanche 16 juin · 16h00

La Seine Musicale

PRÉSENTATION

New York

New York

Parfois, la confrontation des dates peut laisser pantois, et remettre aussi quelques pendules à l’heure. Prenons pour exemple l’année 1842 : c’est celle qui vit la naissance de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, et personne n’en sera vraiment étonné (tant il est admis que le continent européen porte une histoire à la fois musicalement riche et ancienne). Beaucoup plus surprenant est d’apprendre que cette année 1842 marque également l’éclosion de l’Orchestre Philharmonique de New York (appelé alors « Philharmonic Society of New York »)… ce qui constitue un fait assez remarquable s’agissant d’une ville – et d’un pays – encore relativement jeune.

40 ans plus tard, en 1883, c’est le Metropolitan Opera de New York qui surgit de terre et ouvre sa 1ère saison. Puis, 10 ans plus tard (en 1892), c’est le Conservatoire de Musique de New York qui voit le jour, porté durant ses jeunes années par le célèbre compositeur tchèque Anton Dvořák (qui avait accepté d’en être le tout premier directeur, d’où la composition – comme un témoignage de ces années américaines – de sa 9ème symphonie sous-titrée « Nouveau Monde »).

Comme on le voit, la vie musicale aux Etats-Unis était déjà intense au XIXème siècle (à New York, bien-sûr, mais également à Boston ou Philadelphie).

Mais… ne nous trompons pas : activité musicale ne rime pas forcément avec répertoire national. Le concert inaugural de l’Orchestre Philharmonique de New York présentait la 5ème symphonie de Beethoven. Le 22 octobre 1883, c’est le Faust de Gounod qui ouvrait la longue et prestigieuse histoire du tout nouveau Metropolitan Opera. Ceci résume assez bien la situation américaine à cette époque : une vie musicale existait, certes, mais elle se nourrissait exclusivement d’œuvres européennes (allemandes, italiennes ou françaises).

Regarder George Gershwin comme le père – au début du XXème siècle – de la musique américaine serait abusif. Ne serait-ce que sur le plan de la musique populaire ou de la comédie musicale, on ne peut ignorer que ce sont Irving Berlin et Jerome Kern qui donnèrent à Broadway les premiers feux d’une authentique esthétique américaine. Certes, Berlin et Kern n’ont précédé Gershwin que de quelques années (The Red Petticoat, première comédie musicale de Kern, date de 1912), mais il demeure incontestable qu’ils font figure de précurseurs. A ce titre, je vous recommande l’écoute d’un merveilleux disque enregistré par John McGlinn (« Broadway Showstoppers », chez EMI), lequel offre un florilège particulièrement instructif où des extraits de comédies signées par Kern nous persuadent que Broadway – dès les années 1910 – cessait d’être sous influence européenne pour devenir pleinement américain. Toujours pour EMI, le même McGlinn a également gravé plusieurs autres (très beaux) albums, dont deux entièrement dédiés aux musiques de Kern.

Broadway Showstoppers (McGlinn)

Broadway Showstoppers (McGlinn)

Jerome Kern Treasury (McGlinn)

Jerome Kern Treasury (McGlinn)

Kern – Overtures (McGlinn)

Kern – Overtures (McGlinn)

En outre, on ne peut oublier que, durant le XIXème siècle, certains compositeurs américains (Gottschalk, Mac Dowell) tentèrent d’élaborer un langage qui tournait le dos à la tradition européenne pour se nourrir des chants traditionnels indiens ou noirs (sans négliger l’apport de certaines nouvelles formes musicales – le Cakewalk, le Ragtime, le Blues – qui bientôt engendreront le Jazz).

Néanmoins, la plume de Gershwin demeure décisive, à la fois par son inépuisable inventivité, mais aussi par son caractère de catalyseur d’une époque où l’Amérique se montrait prête à façonner son propre langage. Ainsi, sans être LE père originaire de la musique américaine, George Gershwin n’en demeure pas moins l’un des piliers fondateurs, allumant une étincelle qui allait donner naissance à un vaste répertoire authentiquement américain.

On connaît même la date fondatrice de ce renouveau ! C’est le 12 février 1924.

On connaît aussi le lieu de ce renouveau : c’est l’Aeolian Hall de New York (aujourd’hui détruit). Ce jour-là, et en ce lieu, un parterre ébloui découvrait la Rhapsody in Blue…

George Gershwin (1929 – ©Edward Steichen)

George Gershwin (1929 – ©Edward Steichen)

La magie d’un glissando initial…

En ce mois de février 1924, Gershwin était en réalité un tout jeune homme qui n’avait pas encore composé les partitions majeures que l’on connaît aujourd’hui (le Concerto en fa date de 1925, An American in Paris de 1928, et Porgy and Bess vit le jour en 1935). Pourtant, dès 1919, alors simple « Song-plugger » chez un éditeur de musique (Song-plugger signifie littéralement « démonstrateur de musique » : cet emploi consistait à jouer devant la clientèle les airs que vendait l’éditeur), le jeune Gershwin avait réussi à susciter l’intérêt grâce à sa (fameuse) chanson Swanee, portée au triomphe par Al Jolson (la grande star de l’époque). Quelques pièces pour piano avaient également été remarquées, ainsi que diverses chansons écrites pour les « George White’s Scandals Revues » (dont le génial I’ll build a stairway to Paradise), et – surtout – un petit opéra en 1 acte avait vu le jour en 1922 (Blue Monday, qui préfigure assez magistralement le Porgy and Bess qui naîtra 13 ans plus tard) : un début de carrière suffisamment personnel de style et de ton pour intéresser le chef d’orchestre Paul Whiteman, lequel décela chez le jeune garçon une veine mélodique hors du commun et un profil propre à donner à la musique américaine une identité à la fois personnelle et universelle. Ce Paul Whiteman commanda donc au jeune Gershwin une pièce de forme concertante, destinée à être jouée lors d’un grand concert célébrant la musique américaine alors en train de naître. Le titre de ce concert résumait à lui seul l’ambition affichée : « An Experiment in American Modern Music ». Et la partition que Gershwin écrira sera la Rhapsody in Blue.

A cette époque, Gershwin manquait de confiance en lui. Ecrire des chansons pour telle ou telle Revue était une chose, mais écrire une manière de concerto pour piano et orchestre en était une autre ! Le pas à franchir était énorme… Le concerto prévu devint une simple Rhapsody (une forme libre est toujours plus accessible), et Gershwin se lança à corps perdu dans l’écriture de sa partition. Dépourvu d’expérience en matière d’orchestration, le jeune Gershwin réalisa tout d’abord une version pour deux pianos. Puis, il confia à Ferde Grofé (l’arrangeur attitré de l’orchestre de Paul Whiteman) le soin d’orchestrer son œuvre. Grofé réalisa deux orchestrations de la Rhapsody : une en 1924 pour 23 instrumentistes, de caractère résolument jazz-band, et une autre en 1942 pour orchestre symphonique (soit 5 ans après la disparition du compositeur, sans doute dans le but d’assurer à la partition une large diffusion).

Il est aujourd’hui de bon ton d’afficher une nette préférence pour la version de 1924, voire un superbe dédain pour l’orchestration de 1942 que certains regardent même comme une trahison… ce qui est injuste, et peu en accord avec la réalité. En effet, durant la dernière année de sa vie, Gershwin avait manifesté le désir de réviser l’orchestration de sa Rhapsody afin de l’élargir aux dimensions d’un orchestre symphonique. Ce que fit donc Grofé en 1942.

L’orchestration de 1924 est évidemment intéressante car elle constitue la version originale de l’œuvre, celle que Gershwin a toujours entendue ; mais celle de 1942 s’avère une réelle réussite, donnant à la partition une ampleur et une puissance évocatrice peu commune. On est ici assez proche de la facture de American in Paris, et il est à parier que Gershwin – s’il avait pu réaliser lui-même cette orchestration – aurait produit un résultat très similaire. Précisons que Grofé était devenu ami avec Gershwin : il connaissait donc parfaitement ce que le compositeur aurait souhaité faire.

Quant au célèbre glissando de clarinette qui ouvre la Rhapsody, semblant peu à peu dévoiler un New York à la fois nocturne et saturé de lumières, il… ne fut pas écrit par Gershwin ! C’est Ross Gorman, clarinettiste de l’orchestre de Paul Whiteman, qui eut l’idée de cette ascension fulgurante au cours d’une répétition.

Concernant l’orchestration originelle de 1924, trois superbes versions s’offrent à vous : celle que Michael Tilson Thomas grava en 1997 avec le New World Symphony (chez BMG : à mes yeux, la plus enthousiasmante de toute la discographie), celle que Wayne Marshall enregistra avec le Aalborg Symphony (au sein d’une anthologie proprement ébouriffante, chez VIRGIN), et celle enfin de James Levine à la tête du Chicago Symphony (chez DG).

Michael Tilson Thomas (BMG)

Michael Tilson Thomas (BMG)

Wayne Marshall (BMG)

Wayne Marshall (BMG)

James Levine (DG)

James Levine (DG)

Edo de Waart (PHILIPS)

Edo de Waart (PHILIPS)

George Gershwin était d’origine juive (répondant au nom de Jacob Gershowitz, avant que celui-ci soit « américanisé »), Leonard Bernstein aussi. Mais alors que Gershwin nous laisse un répertoire essentiellement orienté vers le swing et les harmonies jazz, Bernstein – lui – a placé l’héritage de la tradition juive au centre de son Œuvre. Ainsi parurent les Chichester Psalms, sa 1ère Symphonie (sous-titrée « Jeremiah »), sa Symphonie n°3 (sous-titrée « Kaddish »), le ballet Dybbuk (conçu sur des formules numériques issues de la Kabbale), voire Halil (pièce pour flûte et orchestre de chambre en hommage à un flûtiste israélien, tué en 1973 durant la Guerre de Kippour).

Mais l’inspiration de Bernstein ne se limite pas aux seules références à la tradition juive. Plus largement, et de son propre aveu, le compositeur sera questionné toute sa vie sur les notions de perte (perte de repères, perte de la foi) et sur le chemin qui mène à l’espoir retrouvé. Toutes ces interrogations nous renseignent un peu sur certains choix interprétatifs que Bernstein-chef d’orchestre pouvait privilégier (en particulier son long compagnonnage avec l’Œuvre de Mahler), et nous rendent évident l’intérêt que le compositeur éprouva pour la pièce Roméo et Juliette. C’est Jerome Robbins (chorégraphe à Broadway et au New York City Ballet) qui, le premier, eut l’idée d’une production musicale reprenant la trame narrative de Shakespeare. Robbins souhaitait transposer la pièce dans une époque contemporaine, et mettre en avant les dérives de la délinquance juvénile, les conflits entre gangs sur fond de rivalité urbaine (territoriale), le racisme, l’antisémitisme, la violence inhérente aux quartiers socialement déshérités. Il proposa le projet à Bernstein qui s’enthousiasma et accepta tout de suite de signer la musique.

Puis… le projet connut une gestation lente, émaillée d’abandons, de reprises du projet, de réécritures (on envisagea de situer l’action à Los Angeles), puis de nouveaux abandons. Ceci dura plusieurs années.

Enfin, durant les années 1955 et 1956, l’œuvre prend forme et avance selon un rythme de travail stabilisé. Une fois la partition achevée, commence alors la période des auditions : processus normal pour n’importe quelle production scénique. Mais dans le cas présent, le défi dépassait tout ce que Broadway avait l’habitude de faire. Il ne s’agissait plus d’engager des comédiens, puis des chanteurs, puis des danseurs destinés à former la fameuse chorus line. Non, pour West Side Story, il fallait trouver de jeunes artistes sachant jouer la comédie, et capable de chanter, et sachant très bien danser (d’autant que les chorégraphies de Jerome Robbins promettaient d’être assez élaborées). C’était du jamais vu (rappelons que Fred Astaire et sa soeur Adèle, durant les années 20, avaient toujours fait figures d’exception).

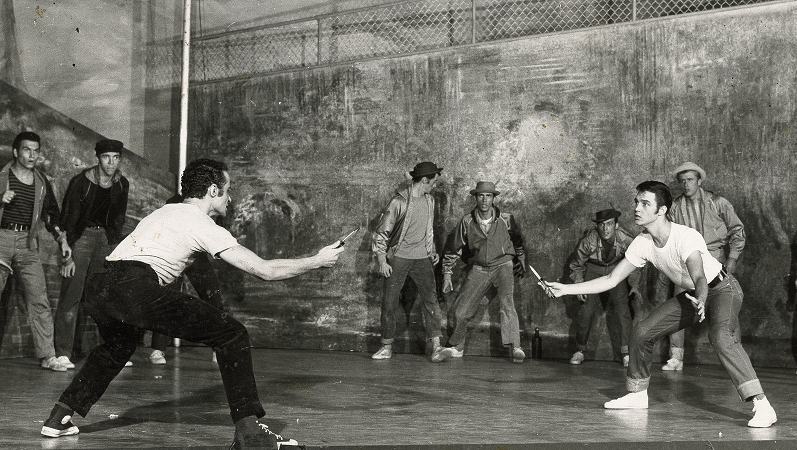

West Side Story (Production 1957 à Broadway – © Fred Fehl)

West Side Story (Production 1957 à Broadway – © Fred Fehl)

Enfin, la distribution put être constituée, et la première eut lieu le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre. Le spectacle, novateur en tout point, résonna comme un coup de tonnerre et déclencha un raz-de- marée. Alors que Candide (la précédente comédie musicale de Bernstein, créée en 1956) avait dû quitter l’affiche au bout d’à peine 70 représentations, West Side Story parvint à se maintenir à Broadway durant 732 soirées, avant d’entamer une tournée mondiale triomphale (en particulier à Londres). Un tel succès ne pouvait qu’engendrer la production d’un film, lequel fut tourné par Robert Wise avec Natalie Wood (où, originellement, le rôle de Tony devait être interprété par Elvis Presley. Bien malheureusement, le manager d’Elvis bloqua le projet… C’est évidemment une perte irréparable).

On croyait le film de Wise définitif. Et puis… Ô surprise… Steven Spielberg lui-même décida de proposer en 2021 une nouvelle version cinématographique (confiant la direction musicale à Gustavo Dudamel). Personnellement, hormis certaines adaptations que l’on peut juger regrettables, j’ai trouvé la proposition de Spielberg absolument remarquable, aussi inventive que virtuose (les éblouissantes chorégraphies de Justin Peck égalent celles de Robbins), avec une qualité esthétique qui n’empêche pourtant pas le film de recentrer l’action sur la noirceur du sujet et le délabrement de l’univers urbain (davantage que l’ancienne version filmée par Wise).

West Side Story (film de Steven Spielberg – 2021)

West Side Story (film de Steven Spielberg – 2021)

En 1961, quelques mois avant la sortie du film de Wise, Leonard Bernstein présentait une Suite symphonique tirée de son œuvre scénique et basée presque exclusivement sur les passages chorégraphiés par Robbins. Loin d’être anecdotique, ce choix révèle assez que les ressorts dramatiques de l’action se trouvent en réalité narrés par la danse. Justement sous-titrée Symphonic Dances, cette Suite fut créée en février 1961 par l’Orchestre Philharmonique de New York placé sous la direction de Lukas Foss.

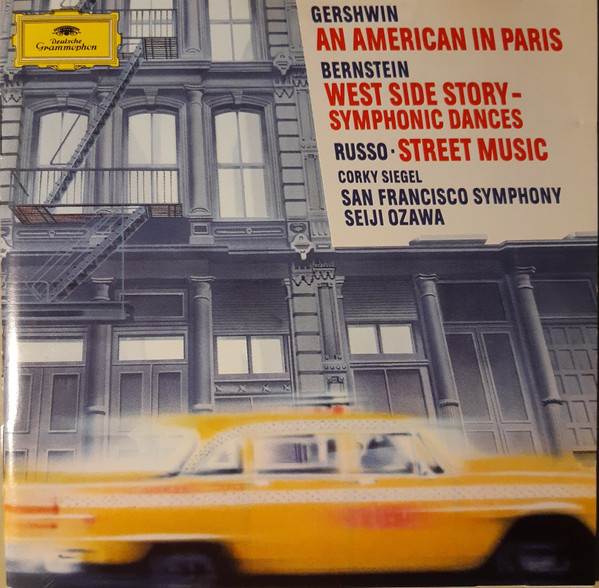

Outre l’interprétation de ce soir par l’Orchestre Colonne, trois versions discographiques combleront votre bonheur : celle de Bernstein lui-même à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, la version ébouriffante que Seiji Ozawa grava durant son mandat à l’Orchestre Symphonique de San Francisco, et celle de Michael Tilson Thomas en compagnie du London Symphony Orchestra. Ces versions sont toutes trois publiées chez DG.

Leonard Bernstein (DG)

Leonard Bernstein (DG)

Seiji Ozawa (DG)

Seiji Ozawa (DG)

Michael Tilson Thomas (DG)

Michael Tilson Thomas (DG)

John Williams est un fidèle compagnon de route du réalisateur, depuis exactement 50 ans. Leur première collaboration remonte à 1974, année où Spielberg réalise son 3ème long métrage (The Sugarland Express). L’entente entre les deux hommes est immédiate. La vénération de Spielberg pour son compositeur est sans limite. Suivront les Dents de la Mer en 1975, puis les débuts de la saga Star Wars (en 1977), la série des Indiana Jones à partir de 1981, etc…

Et c’est en 1982 que débute la genèse du film La liste de Schindler. Cette année-là, parait un livre d’un écrivain australien, Thomas Keneally, retraçant l’histoire d’un industriel allemand qui s’employa – durant la 2ème Guerre Mondiale – à sauver 1300 juifs des camps de la mort. A tout hasard, le patron de la MCA (une firme qui œuvre pour la télévision et le cinéma) attire l’attention de Spielberg sur ce livre qui vient de paraître. Le cinéaste est frappé par l’histoire – véridique – de cet industriel Schindler, mais éprouve quelques réticences à réaliser lui-même un film sur un sujet aussi lourd. Les mois passent. Les années passent. Plusieurs réalisateurs sont contactés, mais tous reculent devant l’ampleur émotionnelle d’un tel projet. Finalement, 10 ans plus tard, Spielberg se laisse convaincre.

Pour tisser une bande sonore digne d’une telle aventure, le réalisateur s’adressa tout naturellement à son ami John Williams. A ce propos, il circule une anecdote dont le compositeur a reconnue l’authenticité : pour montrer à Williams l’ambiance générale du film à venir, le réalisateur organisa une manière de projection privée. Là, on fit défiler un certain nombre de plans qui avaient déjà été tournés. Profondément ému, le compositeur dut sortir de la salle de projection. Pour marcher un peu. Pour respirer. Pour changer d’air. Puis, en larmes, il revint dans la pièce et dit à Spielberg : « Pour une telle musique sur un tel sujet, il vous faut un meilleur compositeur que moi ». Et Spielberg, gentiment, aurait répondu : « Oui, peut-être. Mais tous ceux qui pourraient être meilleur que vous sont déjà morts ». J’ignore si Spielberg a accompagné ses mots d’un geste de la main pour désigner l’écran, mais s’il ne l’a pas fait, chacun aura quand-même compris le sens de cette réponse…

Pour ce projet, John Williams s’écarta des grandes machines symphoniques qui constituaient sa signature depuis le début des années 70. Fasciné par la sonorité du violon (fascination qui remonte à son travail sur l’adaptation de Un violon sur le toit, en 1971), il déroule une mélodie simple, sobre, déchirante, qu’il fit jouer par l’un des plus grands violonistes au monde, Itzhak Perlman.

Que dire de plus ? Rien. La musique, exceptionnellement chargée émotionnellement et pure à la fois, en parfaite symbiose avec la douleur du sujet, se suffit à elle-même.

Gershwin, Bernstein, Williams… Tous ces noms font la richesse et l’orgueil de l’Amérique du Nord. Intéressons-nous maintenant à l’âme errante du Sud.

Musique vive, colorée jusqu’à une (volontaire) saturation, la Danzón n°2 de Márquez n’est pas sans rappeler l’Ouverture cubaine d’un certain George Gershwin. Ce qui – au fond – est assez normal, l’une et l’autre œuvre s’inspirant des rythmes et des élans mélodiques issus de la culture populaire cubaine. Dans le cas d’Arturo Márquez, l’influence cubaine ne constitue pas la seule référence : le Mexique, pays natal du compositeur, offre également à ce dernier une source d’inspiration qui forge la colonne vertébrale de son style et de son Œuvre.

Très connue sur son sol national, la Danzón n°2 demeurait relativement ignorée du reste du monde jusqu’à la parution – en 2008 – d’un album dirigé par Gustavo Dudamel (« Fiesta », chez DG) et tout entier consacré à des compositeurs de l’Amérique latine (sa célébrissime prestation dans le Mambo de Bernstein en prime !). Aujourd’hui, et en grande partie grâce à cet enregistrement, la Danzón de Márquez (créée à Mexico en 1994) bénéficie d’une large audience.

Suivant le souhait de Marc Korovitch, notre Directeur Musical, cette saison anniversaire instaure une nouvelle séquence dénommée « Invitation au voyage ». Il s’agit d’inviter le public à venir découvrir une page peu connue, choisie avec soin mais dont l’identité sera tenue secrète, comme une manière de placer l’auditeur en état de réceptivité totale (à l’image d’une écoute en aveugle).

Naturellement, à l’issue du concert, le nom de l’œuvre et son compositeur seront révélés.

L’Invitation au Voyage :

ADDINSELL · Concerto de Varsovie

Jean-Noël Ferrel

BIOGRAPHIES

Étoile montante au sein de la nouvelle génération de jeunes chefs français, Clara Baget a déjà collaboré avec de nombreuses formations françaises, tel que l’Ensemble Intercontemporain, l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre de Normandie ou encore le Choeur Spirito. Elle a participé à des masterclass auprès de Mikko Franck, Arie Van Beek, Pascal Rophé, Jean Deroyer.

Durant la saison 2021/22, elle fait ses débuts avec l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestra dell’Università degli Studi à Milan, en tant que cheffe d’orchestre invitée ; en 2023 avec l’Orchestre Philharmonique de Nice ainsi que l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Après avoir été cheffe assistante du Paris Mozart Orchestra pour deux saisons, elle est nommée en 2022/23 cheffe assistante auprès de Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, et prend également ses fonctions de cheffe assistante auprès de Nicole Corti et du Jeune Choeur Symphonique de Lyon.

Elle commence l’apprentissage de la musique par l’étude du violoncelle, puis du piano et du chant et obtient en 2018 quatre Premiers Prix et une distinction du Lions Club. Elle a étudié dans la prestigieuse classe de direction d’Alain Altinoglu au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

En 2021, elle est invitée par le Festival d’Aix-en-Provence à participer à la résidence « Young Women Opera Makers ». Elle est actuellement en résidence avec la compagnie Straymaker pour la création du nouvel opéra de Michael Gallen « The Curing Line ».

Né en 1987, Marc Korovitch a étudié à la Sorbonne, à l’École Normale de Musique de Paris et à la Haute École de Musique de Genève. Il travaille avec Denis Rouger, Celso Antunes, Michael Gläser, Dominique Rouits et Colin Metters.

Il est régulièrement invité par différents chœurs : Accentus, le Chœur de Radio France, le SWR Vokalensemble Stuttgart, le Chœur de la Radio Croate, le NDR chor, le SWR Vokalensemble, le Europa Chor Akademie, le WDR Chor, les English Voices, le Chœur de la Communauté de Madrid, le Chœur de la Radio Serbe, le Chœur de Chambre Eric Ericson et le Chœur de la Radio Hollandaise.

Il est le plus jeune chef à avoir dirigé le Concerto Köln en Allemagne et en tournée en Italie et Pologne. Il dirige l’Orchestre de chambre de La Haye, l’Orchestre baroque de Zagreb, le Berliner Sinfonietta, l’Orchestre de la Radio Croate, l’Orchestre National de Montpellier ou encore l’Orchestre de la Radio et Télévision Espagnole RTVE.

Il collabore avec des chefs tels que Sir S. Rattle, H. Blomstedt, K. Mäkelä, D. Harding, L. Shani, G. Dudamel, A. Gilbert, P. Jordan, L. Langrée, L.G. Alarcon, L. Equilbey, E. P. Salonen, J. van Zweden… dans des salles comme la Philharmonie de Paris, Theater an der Wien, Elbphilharmonie de Hambourg, Lincoln Center de New York, Berwaldhallen à Stockholm, l’Auditorium National de Musique de Madrid, le Tokyo Opera City et lors de grands festivals tels que celui de Radio-France à Montpellier, les Rencontres Musicales d’Evian, la Mozartwoche à Salzbourg ou encore le festival mostly Mozart à New York.

Il a été chef du Jeune Chœur de Paris de 2017 à 2024 et chef principal du Chœur de l’Orchestre de Paris entre 2022 et 2023. Il est nommé chef du Chœur de la Radio Suédoise en 2019, directeur musical de l’Orchestre Colonne en septembre 2022, de l’Orchestre Symphonique du Monténégro en 2023 et du Choeur de la Radio et Télévision Espagnole RTVE en 2024.

Passionné par la pédagogie, il est professeur de direction au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et au Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt.

Ninon Hannecart-Ségal est une pianiste et claveciniste rémoise née à l’aube du 21e siècle qui aime explorer les répertoires du monde, éclater les frontières entre les claviers et réunir les énergies des musiciens exceptionnels qui l’entourent. Nommée Révélation classique Adami 2021 et soutenue par plusieurs fondations, elle honore aujourd’hui sa place d’Artiste en Résidence à la Fondation Royaumont sur un clavecin moderne Sidey 1968.

Diplômée du CNSM de Paris dans la classe de Marie-Josèphe Jude depuis 2022, elle perfectionne son répertoire français auprès de Cédric Tiberghien au sein de la promotion Debussy à l’Académie Jaroussky en 2022-23.

Grace à Romano Pallottini — professeur de piano au CRR de Saint-Maur des fossés — Ninon Hannecart-Ségal quitte de Reims et intègre rapidement le CNSM de Paris en piano dans la classe de Florent Boffard et Anne-Lise Gastaldi. Elle y développe sa curiosité pour les timbres, l’improvisation, le clavier d’orchestre (Dissonances, ONDIF, EIC, Art Nova), la pluralité disciplinaire, l’accompagnement vocal et fonde avec ses collègues percussionnistes de promotion l’Ensemble Dérive, deux pianos et quatre percussions, lançant ainsi ses premières commandes soutenues par la fondation Safran pour la Musique.

Au détour de certaines aventures réjouissantes, elle passe par Berlin en partageant la scène avec Patrick Messina et Daniel Hope dans Hope@Home sur Arte ou bénéficie de la bienveillance de Renaud Capuçon suite au prix CIC Michel Lucas 2019. Elle collabore avec ses amis et collègues interprètes ou compositeurs. Sur sa route elle s’est arrêtée au BISMA à Lodz, le Festival Ravel à Saint-Jean-de-Luz, le Nice Classic live festival, le Klang à Hamburg, l’Académie de Villecroze ou le Potager du Roi à Versailles. Elle enregistre depuis 2023 pour Merci pour les Sons une partie du répertoire de Clavecin et Percussion avec son très cher collègue Florent Jodelet avec qui elle collabore depuis le week-end Xenakis 2022 à l’Auditorium de Radio France. Elle se produira prochainement à Pianomania 2023 et en soliste avec l’ONF dans les Brandebourgeois de Bach dans ce même lieu.

Après un brillant parcours d’études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, Ariane Jacob est nommée cheffe de chant de l’Opera national de Lyon par son chef Kent Nagano. Suivront plusieurs années intenses rythmées par les nombreux projets discographiques impulsés par son directeur Jean-Pierre Brossmann avec des chefs, des solistes et des metteurs en scène de premier plan.

Les conseils des différentes personnalités du piano avec lesquelles elle travaille en parallèle l’amèneront à se distinguer au Concours international de piano Maria Canals et ses activités de chambriste et de pianiste-accompagnatrice deviendront sa principale activité artistique. Elle joue sur les prestigieuses scènes françaises et internationales (particulièrement au Japon et en Corée du Sud), notamment avec Philippe Bernold, Barbara Hendricks, Laurent Korcia, Soyoung Lee, Hervé Joulain, Pierre Lenert et les comédien.n.e.s Didier Sandre, Daniel Mesguich et Irène Jacob pour plusieurs concerts-lecture originaux qu’elle conçoit.

Ses nombreux projets discographiques font partie intégrante de son parcours artistique ( Harmonia Mundi, Erato, Skarbo, TYArt, Saphir, ALM records).

Toujours passionnée par la pratique d’ensemble, elle rejoint dernièrement l’Orchestre Colonne tout en collaborant régulièrement avec l’Orchestre de chambre de Paris.

En parallèle à sa carrière pianistique, Ariane Jacob enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris ainsi qu’au Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt (PSPBB). Elle donne par ailleurs régulièrement des master-classes à Tokyo (Shiodome Hall et Senzoku University).

Elle est nommée professeure d’accompagnement et de lecture à vue au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (CNSMDP) à partir de la rentrée 2022.

Elle est Présidente de l’association Festivals Chant de la terre avec laquelle elle a conçu et développé la première édition d’un festival qui se tiendra au Jardin d’agronomie tropicale du Bois de Vincennes du 8 au 10 juillet 2022.

Lucile débute le violon à l’école de musique d’Auxerre, puis part étudier avec Aurélio Perez et Agnès Reverdy au CRR de Boulogne-Billancourt à l’âge de 11 ans. Quelques années plus tard, c’est au CRR de Paris dans la classe de Serge Pataud qu’elle poursuit ses études musicales, avant de rentrer à la Haute École de Musique de Genève dans la classe de Mihaela Martin, où elle obtient son Bachelor of Arts puis son Master of Concert.